Учеба в Бельгии, полевое исследование во Вьетнаме и шумовое загрязнение: как кыргызстанская исследовательница строит карьеру в глобальной науке

26&�Բ�����;августа&�Բ�����;2025

#социология#sociology#soc#LifeAfterGraduation#alumni

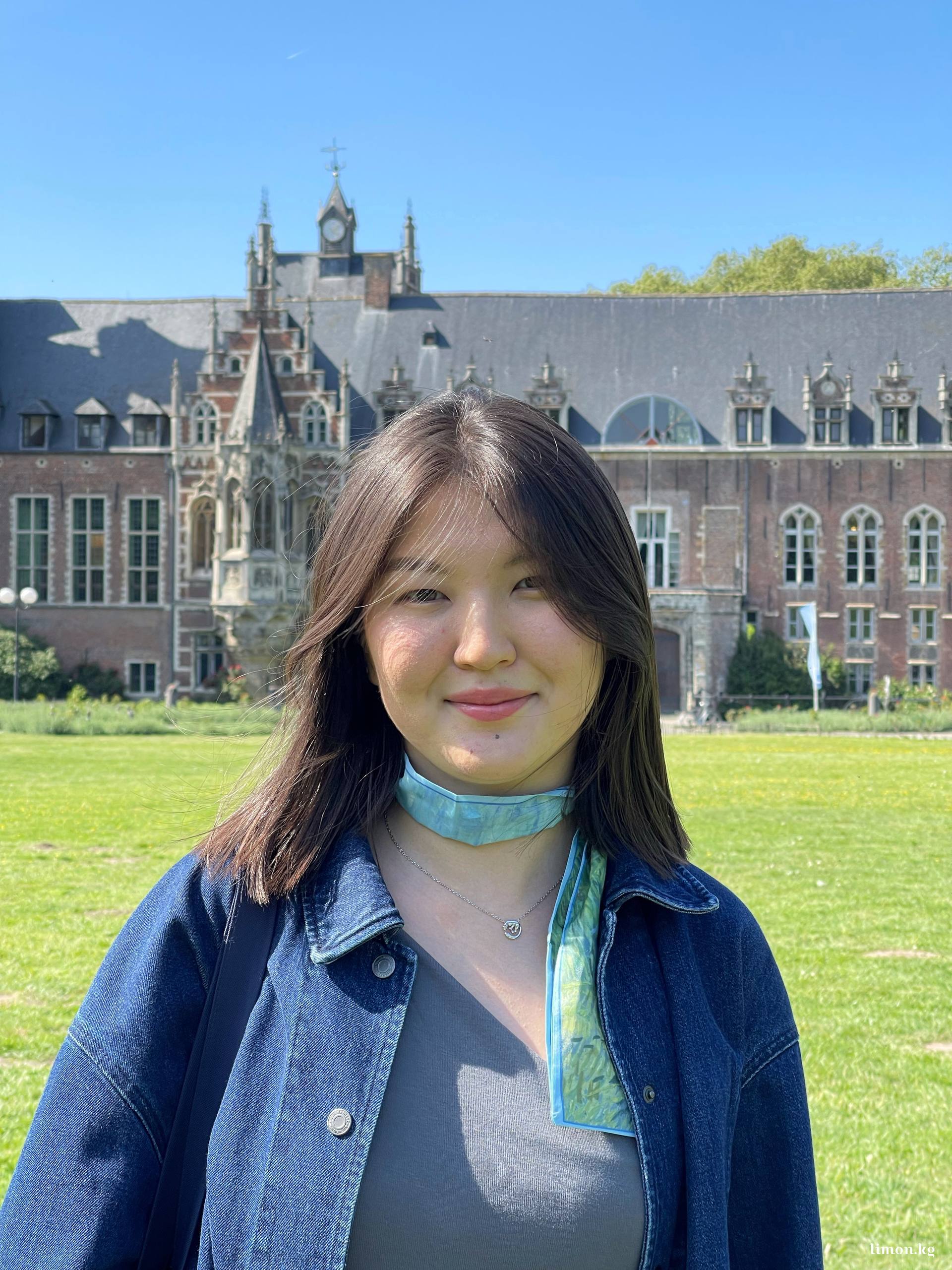

На сайте опубликовано интервью с выпускницей факультета «Социология» АУЦА 2023 Салтанат Намазбековой.��

Салтанат Намазбекова родом из Бишкека, но за последние годы ее профессиональная и академическая траектория охватила Бельгию и Вьетнам. После бакалавриата она поступила в магистратуру KU Leuven — одного из старейших и престижных университетов мира. Там она изучала модели устойчивого развития, участвовала в международных исследованиях и с отличием завершила обучение.

Сегодня Салтанат — молодой специалист с опытом работы в междисциплинарной среде. В интервью Limon.kg она рассказала об опыте работы коучем в международной команде и исследованиях социальных и экологических вопросов. Она надеется со временем применять свои опыт и знания в Кыргызстане для решения насущных проблем.

��

– Здравствуйте! Пожалуйста, расскажите немного о себе: где Вы родились и чем увлекались в детстве?

– Спасибо большое за приглашение! Меня зовут Салтанат, я родилась в городе Бишкек. Детство у меня было насыщенным и наполненным теплыми воспоминаниями. Мы с мамой часто пробовали разные хобби: занимались рукоделием, рисовали, готовили. Это было творческое и душевное время.

Один из ярких моментов, который до сих пор помню — как мама готовила кексы. Я обычно ходила рядом, наблюдала, иногда помогала по мелочам. А потом она доверила мне весь процесс и в семь лет я испекла свой первый кекс! Казалось бы, такая мелочь, но для меня это был важный момент и первый шаг к самостоятельности.

Это отразилось и на более серьезных вещах, например, на выборе профессии. Мне не навязывали, кем быть и на кого учиться. Я сделала выбор сама, и очень благодарна за это своей семье. Конечно, вместе с этой свободой приходит и ответственность: нет четко прописанного маршрута, и все приходится решать самой. Но самое главное — я всегда знала, что мои близкие рядом, они поддерживают и верят в меня.

Если говорить о семье в целом, то они — моя опора, поддержка и большое вдохновение. Каждый из них является профессионалом в своем деле, посвятившим много лет служению обществу. Мама, например, искусствовед, куратор выставочных проектов и эксперт по нематериальному наследию. Несмотря на возможные трудности и загруженность, она остается светлым, позитивным человеком, с огоньком в глазах. Мама любит свое дело и постоянно вдохновляет нас своим примером.

Мои бабушка и дедушка, говоря об образовании и науке, всегда подчеркивали их важность и необходимость постоянного развития. Для меня они остаются большим источником вдохновения. Оба являются профессорами, бабушка — кандидат технических наук, дедушка — академик и доктор технических наук. Оба получили образование в Ленинграде, что в их время было редкостью и требовало больших усилий. В нашей семье всегда ценились знания, труд и упорство, и именно на этих ценностях я выросла.

– В какую школу Вы ходили? Есть ли у Вас опыт участия в олимпиадах?

– Я училась в СОШ №13, ее же и окончила. Это школа с углубленным изучением английского языка, поэтому его изучение началось сразу�� в период учебы.

Если говорить про любимые предметы, то мне нравились почти все, но в разные периоды по-разному: в какой-то момент мне была интересна алгебра, потом география, после — история. Предметы сменяли друг друга в зависимости от того, что происходило в моей жизни. Интерес также зависел отчасти от учителя.

Серьезно задумываться о будущей профессии я начала только в девятом классе. Сначала это было немного сложно, я не сразу смогла определиться. Но со временем пришло понимание и ответ нашелся.

Что касается олимпиад — да, я в них участвовала, но не очень активно. Честно говоря, на тот момент мне было немного страшно, я была не очень в себе уверена. Всегда хорошо училась, посещала разные дополнительные курсы, но не стремилась участвовать во всем подряд. Более активная деятельность вроде волонтерства и участия в разных проектах началась уже в университете.

– Почему Вы выбрали именно социологию? Вас направляли родители, или интерес сформировался самостоятельно?

– Мне кажется, мой интерес сформировался абсолютно самостоятельно. В моей семье все заняты в разных сферах: кто-то в искусстве, кто-то в медицине, кто-то — архитектор или программист. У нас в семье представлено много разных профессий, но при этом никто никогда не пытался на меня повлиять или направить в какую-то конкретную сторону.

Когда пришло время выбирать, я пошла в бакалавриат по социологии. Мне было это интересно, потому что она дает хорошую теоретическую базу и включает в себя практику: как количественные, так и качественные исследования. В ней также присутствуют элементы, близкие к естественным наукам.

Мне понравилось, что социология находится на стыке разных дисциплин — именно это меня и привлекло. Дальше путь выстроился сам по себе, я поступила в магистратуру по устойчивому развитию. Эти две сферы, на самом деле, довольно сильно перекликаются. Разница в том, что устойчивое развитие — это более широкая область, которая учит мыслить системно и видеть взаимосвязи между разными направлениями.

В этой сфере невозможно решать задачи в рамках только одной дисциплины, всегда нужно смотреть комплексно. Как раз тут и появляется междисциплинарный подход: ты одновременно работаешь с экологическими, экономическими и социальными вопросами.

По сути, социология дала мне базу, а устойчивое развитие позволило расширить фокус и взглянуть на многие темы с более комплексной, целостной точки зрения.

– Почему Вы выбрали АУЦА? Вы рассматривали возможность поступить сразу за границу?

– Когда я оканчивала школу, то была уверена, что пока не хочу и не готова уезжать и поступать за границу. Поэтому АУЦА для меня стал отличным промежуточным вариантом, своего рода первым шагом. Находясь в Кыргызстане, я смогла познакомиться с американской системой образования и почувствовать, что такое учеба на английском языке.

Студенческая жизнь в университете была насыщенной: волонтерство, клубы, проекты — все это я попробовала именно там. За время учебы я была лидером арт-клуба, выигрывала гранты и реализовывала собственный проект вместе с подругами. Я совсем не жалею, что бакалавриат прошел для меня в АУЦА. Это был важный и нужный этап, я оставалась дома, но при этом получала международный академический опыт.

При этом я всегда знала, что хочу получить степень магистра за границей. У меня была конкретная цель — поступить в университет с высоким академическим уровнем и на стипендию. В этом плане все сложилось так, как я и планировала, поэтому я довольна.

��

– Какие стажировки у Вас были в АУЦА?

– Во время учебы в АУЦА у нас были обязательные стажировки — их было несколько, каждая из них стала для меня важным этапом. Именно на этих стажировках я впервые по-настоящему познакомилась с тем, как проводятся исследования: что они из себя представляют, как строится процесс, какие этапы включает.

Большинство стажировок были сосредоточены именно на качественных методах исследования. Мы составляли исследовательские вопросы, проводили глубинные интервью, занимались сбором и анализом данных, а затем учились писать выводы и оформлять отчеты. Это был практический опыт, который дал мне первое настоящее понимание того, чем вообще занимается социология — не в теории, а на практике.

Также были полевые исследования, например, о кустарнике Алтыгана в Суусамырской долине, а также дистанционная летняя позиция research assistant для исследования, проводимого PhD-кандидатами из Принстонского университета.

Этот опыт был одновременно интересным и полезным для дальнейшего академического пути. При подаче в магистратуру важно было продемонстрировать участие в проектах и исследованиях, а также учитывалась академическая успеваемость, отраженная в GPA.

��

– Почему Вы выбрали Бельгию и университет KU Leuven для дальнейшего обучения?

– Когда вы ко мне обратились, я как раз находилась в процессе окончания магистратуры — на финальной стадии, связанной с защитой диплома и всеми сопутствующими этапами. Буквально три недели назад я завершила обучение! Так что теперь уже официально могу сказать: я окончила магистратуру с отличием и получила степень магистра наук в области устойчивого развития.

��

Что касается выбора университета — для меня на первом месте всегда стояла образовательная программа. Я узнала, чему конкретно обучают в этом вузе, какие дисциплины проходят. Мне понравилось, что программа сочетает в себе разные направления и ориентирована на международную повестку. У нас в группе были студенты из самых разных стран, что создавало богатую образовательную и культурную среду.

Я также заранее знала, что в рамках курса предусмотрены полевые исследования. Например, у нас была поездка во Вьетнам, которая проходила на втором году обучения. Такие возможности стали важным аргументом в пользу программы. И еще один немаловажный момент: обучение проходило полностью на английском языке, а для меня это самый комфортный формат.

Кроме самой программы, сыграл роль и рейтинг университета. KU Leuven — это ведущий вуз Бельгии, он входит в ТОП-100 университетов мира, занимая 60-е место в рейтинге QS. У него хорошая репутация, обширная международная студенческая среда и долгая история: в этом году университету исполнилось 600 лет.

��

– Какую стипендию Вы получали в этом университете?

– С самого начала я искала университеты, где можно подать заявку на стипендию, выдаваемую за академические заслуги, так называемые merit-based scholarships. В KU Leuven подача на программу и подача на стипендию — это два отдельных процесса. Сначала мне пришло письмо о том, что я зачислена на программу, а потом уже проходило отдельное интервью и отбор на стипендию.

Стипендию предоставляет факультет наук. Получить ее могут кандидаты со всего мира, ограничений по странам нет. Эту стипендию выдают студентам различных направлений: от физики и химии до data science и устойчивого развития.

За последний год условия стипендии улучшили, сейчас она покрывает все расходы. Во время моей учебы она покрывала примерно 80-85% всех основных расходов: проживание, питание, страховка, повседневные расходы. Учитывая все эти факторы — сильная программа, междисциплинарный подход, английский язык, международная среда, высокий рейтинг университета и стипендия — я решила, что KU Leuven идеально подходит для моего следующего шага в образовании.

– Как прошла Ваша адаптация в Бельгии?

– Адаптация прошла довольно хорошо. Хотя, если честно, до отъезда у меня в голове прокручивалось множество сценариев. Я из тех людей, кто любит заранее все продумать, представить разные варианты — вплоть до самых плохих: вдруг все пойдет не так, я не смогу найти друзей и мне будет сложно морально и академически?

Но на деле все оказалось намного лучше, чем я ожидала. Мне повезло с людьми, которых я здесь встретила. Я думаю, что огромную роль в адаптации сыграл мой собственный настрой. Было бы совсем иначе, если бы я не хотела ехать, если бы не была внутренне готова. Я рада, что степень бакалавра получила дома, в Кыргызстане. Таким образом я дала себе время и переезд в Европу произошел уже в более зрелом возрасте, когда у меня был и опыт, и внутренняя уверенность.

��

– Вы смогли завести новые знакомства? Может быть, сталкивались с трудностями?

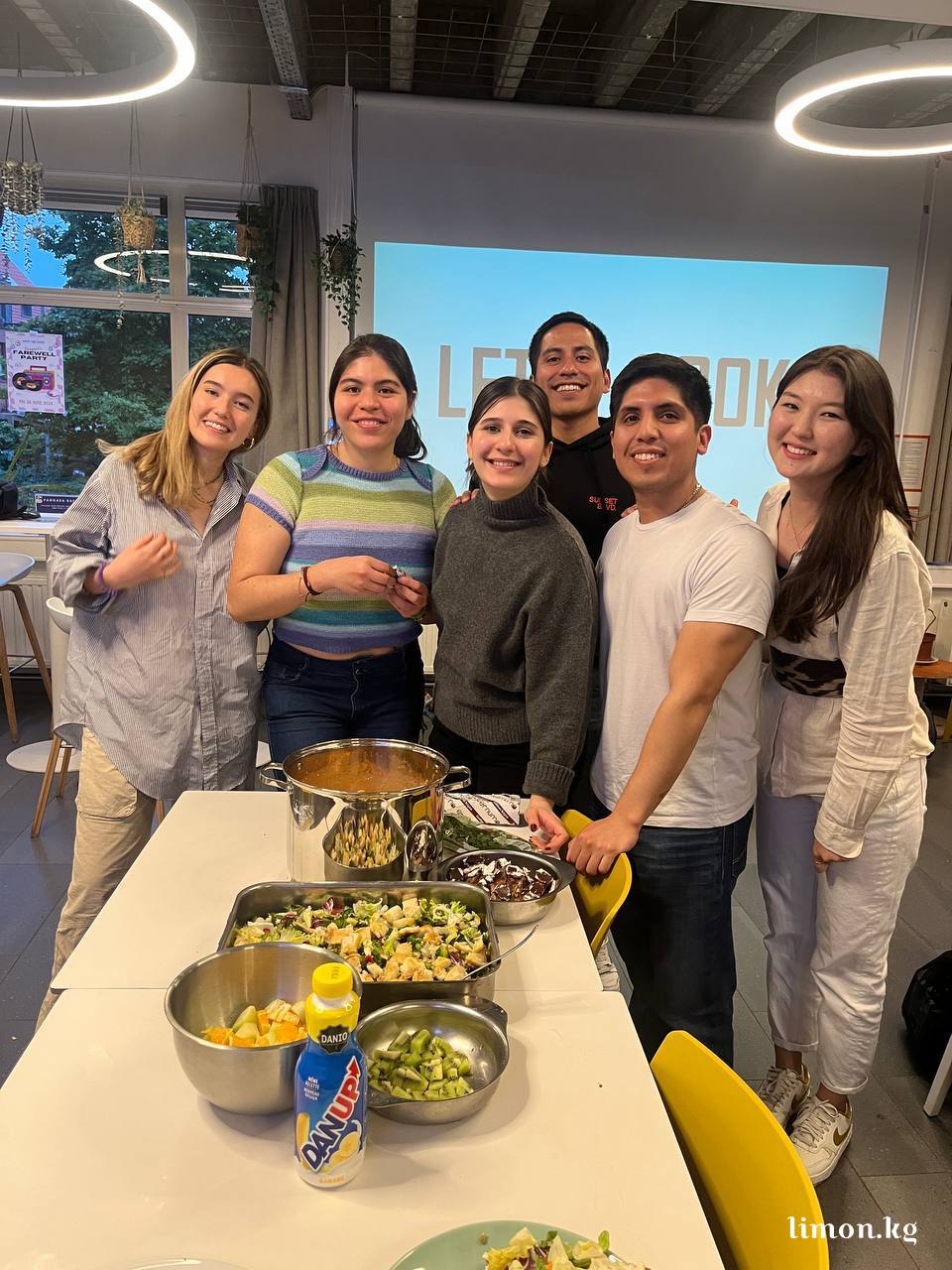

Здесь я познакомилась с ребятами со всего мира. И что удивительно — несмотря на разные родные языки и культурные особенности, мы смогли найти общий язык. Это потрясающе, насколько наши взгляды, ценности и даже юмор оказались похожими. Сейчас у меня есть несколько близких подруг, каждая из которых родом из разных уголков мира. Мы стали настоящей поддержкой друг для друга, особенно во время экзаменов.

Конечно, были и трудности, связанные в основном с адаптацией к новой образовательной системе: другой метод оценивания, подход к экзаменам и бюрократические процедуры. Иногда было тревожно что-то пропустить или неправильно подать документы. Здесь важно самостоятельно организовывать свой учебный процесс и решать возникающие вопросы, и именно это требует ответственности и внимательности.

Именно в такие моменты особенно остро ощущаешь, что ты в чужой стране и полностью сам за себя. Но в целом я могу сказать, что мой опыт адаптации был положительным. Да, были непростые моменты, но сейчас, спустя два года, я вспоминаю в первую очередь теплые, добрые моменты — знакомства, общение, поездки, и поддержку окружающих.

– Я правильно понимаю, что стажировку в Университете Антверпена Вы проходили, обучаясь в KU Leuven? Она была очной или нужно было лично присутствовать в Антверпене?

– Все верно, я проходила эту стажировку, будучи студенткой KU Leuven. Но сама стажировка была дистанционной. Это было связано с тем, что исследовательская команда, в которой я работала, находилась в разных городах Бельгии, и у них уже изначально был выстроен формат удаленной работы.

При желании можно было ездить в Антверпен, работать из офиса и встречаться с командой, но я выбрала полностью дистанционный формат —это оказалось удобно и комфортно. Я практически не чувствовала разницы. У меня были регулярные созвоны с супервайзером, мы всегда были на связи, обсуждали задачи, я получала фидбэк.

Мне кажется, что после ковида дистанционный формат стал вполне привычной и нормальной формой обучения. Поэтому, моя стажировка ничем не отличалась от очной.

��

– Чем Вы занимались во время стажировки?

– Стажировка была напрямую связана с моей магистерской диссертацией. Она стала первым этапом моего погружения в тему. Это был ценный опыт: я впервые увидела, как на практике строится крупное исследование, как работают с данными, какие в целом бывают этапы работы.

Сама исследовательская работа была посвящена тому, как ежедневный шум влияет на здоровье и благополучие людей. Исследование проводилось в трех городах Бельгии и включало три ключевые фазы:

- Большой онлайн-опрос жителей, где они делились своим восприятием шума и его влиянием на свое самочувствие;

- Установка приборов для измерения уровня шума в домах волонтеров для сбора объективных данных;

- Физиологические измерения: мониторинг сна, уровня стресса и других показателей.

Я участвовала в первой фазе, как раз в анализе онлайн-опроса. Это был мой первый серьезный опыт работы с количественными данными. До этого, во время бакалавриата, я в основном работала с качественными методами: проводила интервью, расшифровывала и кодировала тексты. А здесь — совершенно другой подход: большие таблицы, цифры, статистика. Это был тот самый опыт, которого мне не хватало, и именно то, чего я хотела — научиться работать с масштабными массивами данных, находить в них смысл и делать выводы, не теряя нюансов.

Мне повезло с супервайзером. Она была внимательной и поддерживающей, всегда говорила: «Если возникают вопросы — спрашивай сразу, не откладывай». Мы постоянно были на связи, и когда я только осваивалась, она объясняла все пошагово. Потом я уже могла работать самостоятельно. Благодаря этому стажировка прошла в комфортной рабочей атмосфере.

��

– Можете вспомнить какой-то особенно интересный момент, связанный с ней?

– Мне было интересно наблюдать, как одно исследование сочетает в себе сразу три разных метода: количественные, сенсорные и физиологические измерения. Это был совершенно новый для меня формат, где каждая деталь имеет значение.

Стажировка была обязательной частью магистерской программы, но место я искала самостоятельно. Сама вышла на эту команду, написала им, рассказала о своей теме и о том, что моя диссертация как раз связана с этой областью. Сказала, что хотела бы присоединиться к их исследованию и в итоге меня пригласили в команду.

Моя магистерская диссертация была посвящена именно шумовому загрязнению, в частности — дорожному шуму. Мы не всегда это замечаем, но шум действительно влияет на наше самочувствие и здоровье. Это один из тех факторов, которые незаметны, но при этом имеют реальное воздействие на организм человека. Мне было важно глубже понять эту тему.

��

– Вы упомянули, что в рамках магистратуры проводили исследование во Вьетнаме. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом опыте.

– Данное исследование являлось частью учебной программы, которая называлась Living Lab. Все студенты нашей группы вместе с преподавателями поехали туда на две недели, но подготовка к этому проекту длилась около полугода.

В течение второго семестра мы проходили отдельный курс, где делились на команды. Мы изучали литературу по теме, формулировали исследовательские вопросы, разрабатывали опросник, который будем использовать для опроса местных жителей. В сентябре прошлого года мы поехали во Вьетнам. Моя команда фокусировалась на устойчивости локальных продовольственных систем в контексте туризма. Мы исследовали схемы потребления: откуда люди берут продукты, где закупаются. Также оценивали уязвимость и устойчивость всей системы продовольственного снабжения.

Были и другие группы, которые исследовали качество воды, растительность, деревья — у всех были свои темы. При этом были дни, когда мы менялись и помогали друг другу, так что у меня была возможность поучаствовать и в других исследованиях: мы поднимались в горы, собирали образцы почвы и воды, под микроскопом изучали водные организмы и так далее.

Это был насыщенный и полезный опыт, который позволил мне получить практические навыки полевого исследования и познакомиться с разными аспектами устойчивого развития в реальных условиях.

– Столкнулись ли Вы с какими-либо трудностями во время исследования?

– Были определенные трудности, но одна из главных — это языковой барьер. Во время интервью с местными жителями, владельцами небольших туристических гостиниц, мы работали с переводчиками в лице местных студентов, которые переводили наши опросники и ответы на них с английского на вьетнамский.

Это создавало определенный вызов: нужно было держать зрительный контакт с человеком, говорить на английском, слушать перевод и одновременно записывать ответы. Иногда было сложно удерживать поток беседы и чувствовать динамику интервью, но такой опыт характерен для полевых исследований, где взаимодействие проходит на разных языках.

Кроме того, перед началом каждого интервью важно было подойти к человеку, объяснить суть исследования, вызвать доверие и сделать так, чтобы он не чувствовал дискомфорт или опасения. Еще необходимо было учитывать местные традиции и культуру, чтобы взаимодействие прошло в максимально уважительной и комфортной для всех форме.

Несмотря на эти трудности, этот опыт был очень полезным и ценным для меня как исследователя.

– Планируете ли Вы в будущем поступить в докторантуру?

– Пока что точно не могу сказать, как будут складываться мои дальнейшие планы, но возможность докторантуры я не исключаю. При этом я думаю, что перед тем, как начать обучение, было бы полезно поработать в своей сфере, углубиться в какую-то конкретную область.

Докторантура — это четыре года работы над исследованием, которым ты должен действительно увлекаться, полностью отдавать себя этому делу. Поэтому я пока что обдумываю этот вопрос и, возможно, откладываю его. Сейчас я скорее занимаюсь поиском и изучением своей сферы, стараюсь набраться опыта, а уже потом приму решение, как двигаться дальше.

– Вы хотите вернуться в Кыргызстан?

– В моей идеальной картине мира мне бы хотелось связать свою деятельность с Кыргызстаном и проводить там исследования, что важно как с личной, так и с исследовательской точки зрения, поскольку там есть значимые темы для изучения в области устойчивого развития и социокультурных трансформаций. В данный момент я нахожусь на этапе изучения вариантов и обдумывания дальнейших шагов.

– Как Вы считаете, насколько легко ребятам из Центральной Азии интегрироваться в международную образовательную среду? С какими трудностями им чаще всего приходится сталкиваться?

– Думаю, что ответ на этот вопрос неоднозначен и сложен. С одной стороны, интегрироваться вполне возможно, но также играют роль множество факторов. В международных командах плюсом является то, что люди приходят со всех уголков мира, они открыты к новым знаниям, толерантны и понимают, что люди разные. Мне кажется, именно в таких командах работать комфортней всего.

С другой стороны, если мы говорим о международном опыте в рамках одной страны, где большинство — местные, иногда интеграция может усложняется языковыми барьерами.�� Даже если на работе все общаются на английском, то за пределами офиса люди предпочитают говорить на родном языке, что вполне логично. Но это создает определенные барьеры для построения личных контактов.

Кроме того, у всех разный культурный опыт. С одной стороны, это очень интересно — делиться тем, как прошло детство, какие мультики смотрели, что любили. С другой стороны, если попадешь в окружение, где люди не совсем�� открыты, где у них уже есть свой круг общения, своя комфортная зона и своя среда, то интегрироваться становится сложнее.

Однако я считаю, что это не столько преграды, сколько трудности, которые зависят от конкретной ситуации. В целом все решаемо и комфортная интеграция вполне возможна.

– Как Вы пришли к деятельности тим-коуча и каково Вам работать в международной команде?

– Все началось на первом курсе, когда я приехала в Бельгию. Был такой курс — Transdisciplinary Insights. Там собирались студенты из разных программ и степеней: бакалавриат, магистратура, PhD, и все могли подать заявку, написать мотивационное письмо и выбрать несколько тем, которые им интересны. Темы были разные, и у каждой был свой супервайзер, специализирующийся на конкретной области.

Я выбрала тему под названием Hacking Consumerism, которая связана с пищевыми отходами. У нас были свои коучи, проходили воркшопы и совместные мероприятия. Курс длился весь академический год, а цель была одна — создать продукт, итог нашей совместной работы.

В тот год мы провели мероприятие в формате соревнования: сначала был квиз с вопросами, а потом кулинарный конкурс. Суть была в том, что все продукты для готовки предоставили местные городские супермаркеты. Это были продукты, срок годности которых подходил к концу, и магазины любезно их нам предоставили. У участников был рандомный набор продуктов — они выбирали, что взять, придумывали рецепты и готовили.

Затем мы устроили совместный ужин, где все ели приготовленное. Мероприятие оказалось успешным: еда получилась вкусной, участники очень хорошо справились и использовали все продукты. Идея заключалась в том, чтобы показать, как с помощью креатива можно спасти продукты от выбрасывания и приготовить вкусную еду.

После этого курса у меня появилась возможность стать коучем для следующей команды. Со второго года я уже работала по той же теме. Мне понравилось сотрудничество с ребятами из разных дисциплин и нас всех объединяло желание работать сообща и придумывать что-то новое. Общение со студентами порождало много креативных идей, которые вдохновляли меня и помогали генерировать собственные идеи. Это был ценный опыт.

– Какие сферы для Вас наиболее интересны в контексте устойчивого развития?

– Для меня, особенно в последний год обучения, когда я работала над магистерской диссертацией, важной темой стало шумовое загрязнение. Мне кажется, что в этой теме, как и во многих других, можно найти огромное количество интересных аспектов и применять разные методологии для исследований. Например, во время моей стажировки я участвовала в проекте, исследование которого, как я уже упоминала, включало три разные части, и это было познавательно.

Конечно, существует еще множество тем, которые можно исследовать и о которых можно узнать много нового. Но шумовое загрязнение — одна из тех тем, которая меня действительно заинтересовала. Помимо этого, меня волнует доступное образование и экология, эти вопросы я считаю важными.

– Какие вопросы в области устойчивого развития, по Вашему мнению, являются актуальными для Кыргызстана на сегодняшний день?

– На мой взгляд, одной из заметных и актуальных проблем является загрязнение воздуха, особенно в зимний период. Это действительно большая и значимая тема для страны.

Также нельзя забывать о таких вопросах, как гендерное насилие и неравенство, они тоже остаются важными проблемами. Еще одна тема — сортировка мусора. В Кыргызстане этого пока нет в должной мере.

Когда я приехала в Бельгию, то заметила, что сортировка мусора — это важный и привычный процесс. Здесь стоят специальные мусорные контейнеры разных цветов, и нужно точно знать, куда что класть. Поначалу я с опаской подходила к этому, потому что не всегда была уверена, куда какую бутылку или крышку положить, потому что разные виды пластика могут требовать разной обработки.

Со временем я привыкла к этому процессу, и мне кажется, что в Кыргызстане сейчас тоже много инициатив в этом направлении. Надеюсь, что в будущем эти вопросы будут полностью решены.

– Как Вам удается поддерживать профессиональную мотивацию?

– Во‑первых, это мой личный интерес. Во‑вторых, я стараюсь регулярно читать статьи, смотреть новости и знакомиться с уже существующими проектами — это меня вдохновляет.

Иногда я специально ищу примеры со всего мира, где креативное мышление помогает создавать полезные для общества продукты, пусть даже довольно простые, но значимые. Это тоже подстегивает и дает силы.

Кроме того, важную роль играет окружение — разговоры с людьми, с которыми я общаюсь. Сейчас большая часть моих друзей — это мои одногруппники. Мы вместе обсуждаем разные темы, учебу и все остальное, это помогает оставаться в тонусе. Обмен информацией, рассказы о странах друг друга, интересные факты, все это подпитывает мой интерес и сохраняет мотивацию.

– Есть ли сейчас какие-то проекты или исследования, которые Вас особенно вдохновляют? Можете привести пример?

– Честно говоря, я не могу назвать какой-то один конкретный проект. Обычно меня интересует широкий спектр тем, и проекты часто похожи по сути, но сильно адаптируются под местный контекст в зависимости от страны, где они реализуются.

Мне интересно наблюдать, как в разных странах решают схожие проблемы, ведь не каждая задача может быть решена одним и тем же способом. Все зависит от местоположения, ресурсов и многих других факторов. Поэтому я не выделяю какой-то один проект, а скорее смотрю на разные подходы и вдохновляюсь тем, как именно они адаптируются к конкретной ситуации.

Темы могут быть разными — от спасения китов до борьбы с загрязнением воздуха и многого другого. Конечно, у нас в Кыргызстане китов нет, но мне все равно интересно читать и узнавать об этих проектах (смеется).

��

– Что Вы можете посоветовать тем, кто планирует поступать в зарубежный вуз и хочет построить международную карьеру?

– Самое главное — не бояться нового опыта и выхода из зоны комфорта. Для меня основным барьером были страхи и синдром самозванца, особенно в школьные годы. На мой взгляд, важно быть открытым к новым возможностям, быть ответственным и по-настоящему вовлеченным, если речь идет о стажировках, волонтерстве или обучении в университете.

Важно проявлять интерес ко всему, что происходит вокруг. Например, если вы проходите стажировку, очень важны soft skills: пунктуальность, ответственность, умение не бояться брать на себя задачи и выполнять их. Даже если что-то сложно или непонятно, не бойтесь задавать вопросы руководителю. На стажировках всегда есть наставники, которые рады помочь, главное — попросить обратной связи.

Также нужно уметь принимать критику. Если работа получилась неидеальной, не стоит воспринимать это слишком лично. Лучше использовать комментарии как возможность для роста и новых знаний.

Кроме того, важно быть толерантным, дружелюбным и отзывчивым, стремиться знакомиться с новыми людьми и узнавать что-то новое.

Также важно быть любознательным, интересоваться разными культурами и понимать, что люди могут сильно отличаться. То, что для нас кажется нормой, в другой культуре может восприниматься иначе, ведь многое зависит от среды, в которой человек вырос. При этом самое главное – всегда оставаться человеком.

��

– Благодарим Вас за интервью!